第167回展「奈良町―江戸時代の「観光都市」を巡る―」

◆会期:2019年5月12日(日)~6月9日(日) ◆開館時間:午前9時30分~午後5時30分 ◆入館料:無料 ◆会場:東京天理ビル9階 天理ギャラリー ●天理図書館サイト

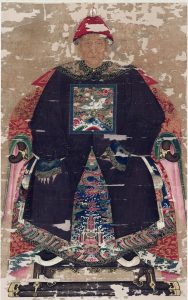

第166回展「台湾平埔族のものがたり―歴史の流れと生活文化の記憶―」

”台湾平埔族(へいほぞく)”とは、古くから台湾西部の平野部に暮らしていた先住民族の総称です。彼らは17世紀後半より中国大陸から移住してきた漢民族の影響を受け、独自の言語や生活文化は大きく変容、または失うことになりました。…

第165回展「祈りの考古学―土偶・銅鐸から古墳時代のまつりへ―」

本展は考古資料からみた古代人の祈りをテーマに、縄文・弥生・古墳時代の祈りの道具を展示します。 縄文時代を代表するのはやはり土偶です。女性を表現したものが多くみられ、中には晩期の遮光器土偶のように奇怪な容貌をした土偶もあら…

第164回展「小泉八雲 ラフカディオ・ハーン」

◆会期:2018(平成30)年5月13日(日)~6月10日(日) ◆開館時間:午前9時30分~午後5時30分 ◆入館料:無料 ◆会場:東京天理ビル9階 天理ギャラリー ●天理図書館サイト

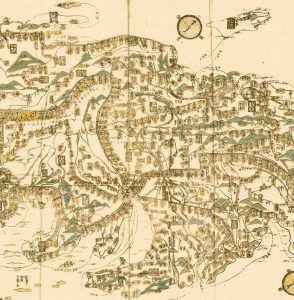

第163回展「諸国名所絵図めぐり―一枚刷りにみる、ふるさとの風景―」

今回は天理参考館が所蔵する日本各地の名所・寺社案内用の刷物(すりもの)を、列島を北から南に巡覧するかたちで約20年振りにご紹介します。展示品の多くは江戸後期から明治期にかけての一枚刷(いちまいずり:一枚ものの印刷物・リー…

第162回展「華麗なるササン王朝 ―正倉院宝物の源流―」

3世紀に興り約400年もの間、今のイランとイラクの大部分を支配していた帝国がササン朝ペルシアです。周辺文化を取り入れながらイランの伝統文化を国際的なものに高めて行きました。製作された文物はシルクロードをわたり、所々で多大…

第161回展「漱石-生誕150年を記念して-」

◆会期:2017(平成29)年5月14日(日)~6月11日(日) ◆開館時間:午前9時30分~午後5時30分 ◆入館料:無料 ◆会場:東京天理ビル9階 天理ギャラリー ◆講演会「漱石先生の快楽と苦痛」 日時:2017(…

第160回展「いのりのかたち―キリスト教と民間信仰―」

世界は今日も祈りで満ちあふれています。戦争のない平和な社会、健康で安定した暮らし、円満な家族関係、…。言葉や民族が違っても、より良い明日を願っているのは皆同じです。しかし、祈るときの様式や作法は千差万別といっていいほど多…

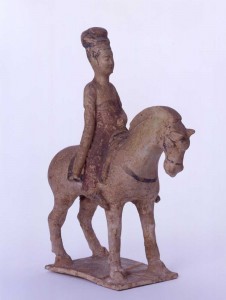

第159回展「古代東アジア馬ものがたり」

意外に思われるかもしれませんが、馬は、もともと日本列島には生息していませんでした。日本の乗馬の風習は、今から約1500年前の古墳時代に、朝鮮半島から馬と馬具がもたらされたことに始まります。その頃の馬と馬具は権力者しか所有…

第158回展「俳人蕪村-生誕300年を記念して-」

◆会期:2016(平成28)年5月15日(日)~6月12日(日)◆開館時間:午前9時30分~午後5時30分◆入館料:無料◆会場:東京天理ビル9階 天理ギャラリー ◆講演会「新出資料に見る蕪村俳諧の世界」 日時:2015…

HOME

HOME