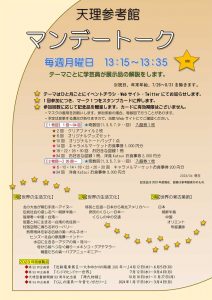

2023年度マンデートーク

月曜日の午後、テーマごとに学芸員が常設展示室を解説します。学芸員が研究する専門分野のお話から、毎週新たな発見があるかもしれません。

月曜日の午後、テーマごとに学芸員が常設展示室を解説します。学芸員が研究する専門分野のお話から、毎週新たな発見があるかもしれません。

また、マンデートークでは1回参加するごとにスタンプカードに1つスタンプを押し、参加回数に応じて素敵な記念品を贈呈します。

ぜひご参加ください。

開催日:2023年4月3日(月)~2024年3月25日(月)までの月曜日 ※祝日、年末年始、7月26日~8月31日を除く。

時間:午後1時15分~1時35分

場所:常設展示室の各コーナー

※当日の開催場所はチラシまたは受付にてご確認ください。

参加費:入館料のみ必要

【開催内容】

★第1回★

2023年4月3日(月)午後1時15分~1時35分

「関西でブレイクした日本版ドールハウス-御殿飾り雛人形」 幡鎌 真理 学芸員

明治から大正にかけて、京都・大阪を中心とする関西で愛された御殿飾り雛人形。組み立て式の御殿に雛人形を飾るこの様式は昭和40年代に忽然と姿を消します。その御殿の構造や雛人形の配置についてご紹介します。

★第2回★

2023年4月10日(月)午後1時15分~1時35分

「富雄丸山古墳の副葬品」 藤原 郁代 学芸員

2023年1月25日、奈良市にある富雄丸山古墳からまったく類例のない「盾形の鏡」と長大な「蛇行剣」が出土しました。この重要な遺物が出土したのは墳丘裾に作られた埋葬施設。では墳丘頂部にあった埋葬施設からはどんなにすごい遺物が出土しているのでしょう?それが天理参考館が常設展示している三角縁神獣鏡なのです。

★第3回★

2023年4月17日(月)午後1時15分~1時35分

「メキシコ・グアテマラの染色技術」 梅谷 昭範 学芸員

メキシコ・グアテマラの織物には多彩な色が使われています。そして、これらの色素を生み出す天然染料には意外な原料が使われている場合があります。今回は染色技術の観点から様々な織物とその原料を紹介します。

★第4回★

2023年4月24日(月)午後1時15分~1時35分

「大和ゆかりの近鉄路線」 乾 誠二 学芸員

今年は近鉄橿原線全通や大阪阿部野橋駅開業100年を迎えます。また奈良電気鉄道(現京都線)の合併60年を数えます。それらの路線の生い立ちをたどり、日本最大の私鉄となった近鉄について紹介いたします。

★第5回★

2023年5月1日(月)午後1時15分~1時35分

「中国山東省の小さな凧」 中尾 徳仁 学芸員

中国山東省にある濰坊(いぼう)市は、凧(たこ)の制作地として世界的に有名です。今回は当館所蔵資料の中から、濰坊市で作られた小さな「ミニ凧」を紹介します。

★第6回★

2023年5月8日(月)午後1時15分~1時35分

「本当は小さかった鯉幟」 幡鎌 真理 学芸員

江戸時代、庶民の贅沢を嫌う幕府が大きく豪華になった五月人形を禁じたため、次第に小型化して現在のような姿になりました。その反対にどんどん巨大化したのが鯉幟です。そもそも鯉幟の原型はどのようなものだったのかをご紹介します。

★第7回★

2023年5月15日(月)午後1時15分~1時35分

「稲の母に捧げる人形チリー」 荒田 恵 学芸員

東南アジアでは、古来、稲作が営まれてきました。そして、稲米(とうまい)は主食であるだけでなく、社会的・文化的な意味を持っています。稲の母に捧げる人形チリーを紹介しながら、稲魂(いなだま)信仰やバリの稲作についてお話しします。

★第8回★

2023年5月22日(月)午後1時15分~1時35分

「伏羲・女媧の絹絵を楽しむ」 江 介也 学芸員

中国大陸の神話・伝説を題材にした図像表現のうち、「巻き巻き尻尾」で表現された神様「伏羲」と「女媧」について色々考えてみましょう。

★第9回★

2023年5月29日(月)午後1時15分~1時35分

「先住民のモノからみる台湾の歴史」 早坂 文吉 学芸員

さまざまな時代に台湾に渡ってきた人々によって台湾社会が形成されてきました。今回は台湾に元々暮らしてきた先住民のモノに注目してその歴史を見ていきたいと思います。

★第10回★

2023年6月5日(月)午後1時15分~1時35分

「懐かしのガソリンカー」 乾 誠二 学芸員

近鉄電車展Ⅱ開催にあたり、かつて平端と法隆寺の間を走ったガソリンカーの実物大模型を製作、設置しています(6月5日まで)。そのガソリンカーと、旧天理軽便鉄道・大軌法隆寺線についてお話いたします。

★第11回★

2023年6月12日(月)午後1時15分~1時35分

「羊の角で作られた燈火具「羊角燈」」 中尾 徳仁 学芸員

プラスチックなどがあまり普及していなかった頃、中国大陸では羊の角を加工して作った燈火具が使用されました。しかし現在、その製作技術は失われてしまい、再現することはできません。今回は当館が所蔵する、非常に珍しい「羊角燈」をご覧頂きます。

★第12回★

2023年6月19日(月)午後1時15分~1時35分

「布留遺跡と杣之内古墳群の埴輪」 藤原 郁代 学芸員

天理参考館のあたりは、古墳時代に物部氏が暮らした布留遺跡です。布留遺跡からはとても変わった円筒埴輪が出土しています。何がどのように変わっているのか、近くから出土した円筒埴輪と比べてお話します。

★第13回★

2023年6月26日(月)午後1時15分~1時35分

「チャンスンとパガジ面にみる朝鮮半島の伝統文化」 梅谷 昭範 学芸員

かつては朝鮮半島の村々に立てられていたチャンスンと、朝鮮王朝時代に宮廷行事の演劇に用いられていたパガジ面。これらの資料の造形や思想的背景を通じて、朝鮮半島の伝統文化を紹介します。

★第14回★

2023年7月3日(月)午後1時15分~1時35分

「まもなくインドの企画展! ヒンドゥー社会の原風景を知る」 早坂 文吉 学芸員

7月12日より第93回企画展「インドのヒンドゥー世界」を開催します。企画展をより楽しんでいただけるよう、まずは常設展の展示資料からインドの文化、人々のくらしを紹介します。

★第15回★

2023年7月10日(月)午後1時15分~1時35分

「信仰を纏うバリの伝統衣装」 荒田 恵 学芸員

儀礼が生活の中心となっているバリの伝統衣装には、バリ・ヒンドゥーの考え方が表されているものがあります。カンベンやサプットと呼ばれる腰巻を紹介しながら、バリの伝統衣装についてお話しします。

★第16回★

2023年7月24日(月)午後1時15分~1時35分

「トルファンのアイマスク」 江 介也 学芸員

中央アジアに位置するトルファン地域の独特な地理的環境や風土がよく反映された考古資料、葬礼に用いられた金属製アイマスクについてお話しします。

★第17回★

2023年9月4日(月)午後1時15分~1時35分

「トリックスター、クリシュナ神」 早坂 文吉 学芸員 ※会場:3階企画展示室

企画展「インドのヒンドゥー世界」で出品しておりますクリシュナ神に関する資料を解説します。クリシュナ神は幼いころから怪力で魔物を退治する英雄神である一方、大のイタズラ好きとしても知られ、インドで最も人気がある神様の一柱といわれています。造形とともに様々な伝説もご紹介します。

★第18回★

2023年9月11日(月)午後1時15分~1時35分

「日本の装身具」 藤原 郁代 学芸員

日本列島では、縄文時代にはすでに髪飾り、耳飾り、首飾りなど、現代と変わらない種類の装身具が見られます。むしろ現代よりも一生懸命に装身具を身につけていたとすら言えるかもしれません。弥生時代、古墳時代にも装身具は意味を持ち続けました。ところが古代と現代の装身具には、大きな断絶がありました。その歴史をたどります。

★第19回★

2023年9月25日(月)午後1時15分~1時35分

「日本の装身具 その2」 幡鎌 真理 学芸員

「日本の装身具 その2」として、空白期間を経て近世に一気に花開いた装身具のリーダー格、髪飾りの成り立ちについてご紹介します。黒く長い髪そのものに美を求めた垂髪(すいはつ)の時代を経て、江戸時代には複雑なヘアスタイルがいくつも生まれます。支配階層であっても貴金属を身にまとう習俗が普及しなかった当時、庶民に至るまで装身具は髪飾りに集約されました。その魅力をお伝えします。

★第20回★

2023年10月2日(月)午後1時15分~1時35分

「懐かしの“やまてつ”」 乾 誠二 学芸員

近畿日本鉄道田原本線の前身は大和鉄道で、かつて地元民から“やまてつ”の愛称で親しまれていました。田原本桜井間は廃線となってしまいましたが、地域の足として奮闘した小私鉄の足跡をたどります。

★第21回★

2023年10月16日(月)午後1時15分~1時35分

「朝鮮半島の伝統的な住まい」 梅谷 昭範 学芸員

朝鮮半島において儒教の思想は精神面だけでなく、日常の暮らし方にも深く影響を及ぼしていました。今回は当地の伝統的な住まいを再現した展示を眺めながら、様々な生活道具の特徴と役割について解説します。

★第22回★

2023年10月23日(月)午後1時15分~1時35分

「祖霊像、仮面にみるニューギニアの葬送儀礼」 早坂 文吉 学芸員

ニューギニアでは人が死んだらどのように弔い、亡くなった人の霊魂は死後どこにいくと考えられているのでしょうか。祖霊像、仮面から彼らの葬送儀礼、他界観を紹介します。

★第23回★

2023年10月30日(月)午後1時15分~1時35分

「東南アジアの食文化―ココヤシ―」 荒田 恵 学芸員

ココヤシは東南アジアの暮らしに欠かせないだけでなく、商品作物としても重要なものです。バリ先住民の暮らしの道具を紹介しながら、ココヤシを使った食文化について紹介します。

★第24回★

2023年11月6日(月)午後1時15分~1時35分

「武器のはなし ―戈(か)―」 江 介也 学芸員

古代中国大陸で発達した独特の形態の武器「戈」は、朝鮮半島・日本列島にも伝わった興味深い武器です。その変遷・伝播の歴史を辿ります。

★第25回★

2023年11月13日(月)午後1時15分~1時35分

「一粒も無駄にするものか!脱穀の歴史をたどる―」 幡鎌 真理 学芸員

「粒粒辛苦(りゅうりゅうしんく)」。一粒一粒が辛苦の結実であるという耕作の苦労をあらわす言葉です。日本で稲作が定着した弥生時代から江戸時代までと、江戸時代から現代に至るまで、効率化を追求して工夫を重ねた日本人の知恵を脱穀機の変遷から探ります。キーワードは「弱者救済」と「自転車」。その意味を紐解きます。

★第26回★

2023年11月20日(月)午後1時15分~1時35分

「古墳時代の武器」 藤原 郁代 学芸員

古墳時代の武器は、主要な副葬品でした。実戦のために、盛装のために、いろいろな用途があったと考えられます。埴輪にも多くの武器が表現されています。武器や武具の種類とその使い方をお話します。

★第27回★

2023年11月27日(月)午後1時15分~1時35分

「中国で使用された水キセル」 中尾 徳仁 学芸員

紙巻き煙草が普及していなかった頃、喫煙にはキセルが必要でした。中近東で発明されたのは大型の水キセルでしたが、中国大陸では携帯に便利な小型のものが多く用いられました。今回は、当館が所蔵する中国の水キセルを紹介します。

★第28回★

2023年12月4日(月)午後1時15分~1時35分

「懐かしの“やまてつ”2」 乾 誠二 学芸員

かつて地元民から“やまてつ”の愛称で親しまれていた大和鉄道(近鉄田原本線の前身)は、実は桜井まで路線がありました。乗車券などの資料から、波乱に満ちた歴史をたどります。

★第29回★

2023年12月11日(月)午後1時15分~1時35分

「アイヌの着物」 梅谷 昭範 学芸員

北海道を生活圏とするアイヌの人々は、当地の気候や植生に応じた衣服をつくり、身に付けてきました。美しい「アイヌ文様」と呼ばれる独自のデザインに込められた意味を中心に、様々な着物を紹介します。

★第30回★

2023年12月18日(月)午後1時15分~1時35分

「コオロギの格闘場と飼育道具」 中尾 徳仁 学芸員

中国大陸にはコオロギを戦わせる「闘蟋」(とうしつ)という遊びがあります。今回は、闘蟋に使用する「竹籠の格闘場」やコオロギ飼育用の壺や容器、さらにコオロギ専用の「陶製ベッド」などを紹介します。

★第31回★

2023年12月25日(月)午後1時15分~1時35分

「ボルネオのビーズ細工」 荒田 恵 学芸員

ボルネオの先住民は、色鮮やかなビーズ玉で衣装や道具をつくります。身に着けたり使ったりする人の富や身分を表すボルネオのビーズ細工をご紹介します。

★第32回★

2024年1月15日(月)午後1時15分~1時35分

「古代東アジアのよろい(鎧・甲)」 江 介也 学芸員

身を守り、命を守る鎧には、実用性とともに機能美も認められます。しばしば惚れ惚れしてしまう鎧のカッコよさにスポットを当てその歴史を辿ってみましょう。

★第33回★

2024年1月22日(月)午後1時15分~1時35分

第94回企画展「くらしの道具―今昔モノがたり―」関連

「#むかしの道具を知ってる会」全6回

①「ちゃぶ台と平等」 幡鎌 真理 学芸員

日本の伝統的な食卓は「膳」でした。今日でも「オゼン」という呼び方が残っています。明治時代になって、一 つの食卓をみんなで囲む「ちゃぶ台」が普及しました。それ以前の社会では人間関係はすべて上下の関係しかな く、家族のなかでも序列が厳然と存在しました。食卓の変遷から平等を考えます。

★第34回★

2024年1月29日(月)午後1時15分~1時35分

第94回企画展「くらしの道具―今昔モノがたり―」関連

「#むかしの道具を知ってる会」全6回

②「“鍋道”ではなく“庖丁道”のワケ」 幡鎌 真理 学芸員

日本の伝統的な技芸の名称には「道」が付きます。料理に「道」が付くとき、「鍋道」とか「味付け道」ではなく、「庖丁道」となったことが特徴的と言えます。英語の cook は“火や熱を使って料理する”という意味です。では、最も「庖丁道」的な刺身は料理ではないのでしょうか?調理道具から考えます。

★第35回★

2024年2月5日(月)午後1時15分~1時35分

第94回企画展「くらしの道具―今昔モノがたり―」関連

「#むかしの道具を知ってる会」全6回

③「おひとりさまの温もり」 幡鎌 真理 学芸員

足元を温める湯たんぽ。「湯婆(たんぽ)」とは中国語で、「婆」は妻を意味します。ゆえに、名称の由来は“妻のように抱いて寝る湯入れ”という解釈があります。中国や朝鮮半島では夏用に「竹夫人」という竹籠もあり、夏に抱いて寝ると涼しいそうです。どちらも一人用で、人恋しさがつのったゆえの名称でしょうか。夏仕様の日本家屋で暖をとる工夫を考えます。

★第36回★

2024年2月19日(月)午後1時15分~1時35分

第94回企画展「くらしの道具―今昔モノがたり―」関連

「#むかしの道具を知ってる会」全6回

④「木の恵みがはぐくむ道具」 幡鎌 真理 学芸員

温帯モンスーン気候に属する日本は森林資源が豊かで、国土の森林率が 7 割とフィンランドやスウェーデンに並びます。そのため、住まいをはじめ、身近な道具を木で作ることが多かったのです。近代になって生まれた冷蔵庫まで木製でした(冷やす素材は別)。温度と湿度を絶妙に勘案した先人の知恵を考えます。

★第37回★

2024年2月26日(月)午後1時15分~1時35分

第94回企画展「くらしの道具―今昔モノがたり―」関連

「#むかしの道具を知ってる会」全6回

⑤「『舌切り雀』のおばあさんの言い分」 幡鎌 真理 学芸員

庶民は所有するモノが少ないため、むかしは収納具をあまり必要としませんでした。さて、『舌切り雀』では何におみやげを入れて持ち帰りましたか?葛籠(つづら)?行李(こうり)?櫃(ひつ)?長持(ながもち)?形態はいずれも「箱」で、「箱」は本来大切なモノ、人に見せてはならないモノをしまっておくものです。おばあさんの選択は…。

★第38回★

2024年3月4日(月)午後1時15分~1時35分

第94回企画展「くらしの道具―今昔モノがたり―」関連

「#むかしの道具を知ってる会」全6回

⑥「コロンブスの交換」 幡鎌 真理 学芸員

大航海時代以降は世界史の流れが大きく変わり、多数の人や動植物、ウィルスに至るまでさまざまなものが地球規模で交流するようになります。この事象をアルフレッド・W・クロスビーが「コロンブスの交換」と名付けました。これが日本に与えた影響とは?食文化から考えます。

★第39回★

2024年3月11日(月)午後1時15分~1時35分

「布留遺跡 謎の円筒埴輪」 藤原 郁代 学芸員

天理参考館3階では布留遺跡から出土した円筒埴輪類を展示していますが、この埴輪は、古墳に並んでいたのではなさそうです。何のために並んでいたのかも謎ですが、ほかにもいくつかあるこの埴輪の謎について、お話します。

★第40回★

2024年3月18日(月)午後1時15分~1時35分

「中国の少数民族「白族」の藍染め布」 中尾 徳仁 学芸員

中国大陸の西南部にある雲南省の大理市周辺には、少数民族の白(ペー)族が多く暮らしています。彼らが作る藍染めの布は大変美しく、観光みやげとして人気があります。今回は当館が所蔵する藍染め布をご紹介します。

★第41回★

2024年3月25日(月)午後1時15分~1時35分

「懐かしの“やまてつ”3」 乾 誠二 学芸員

かつて地元民から“やまてつ”の愛称で親しまれていた大和鉄道(近鉄田原本線の前身)は、実は桜井まで路線がありました。乗車券などの資料から波乱に満ちた歴史をたどるとともに、廃線跡についても紹介します。

HOME

HOME